一の太刀でございます。

本日は「負けん気どのくらいありますか?」です。

剣道にかかわらずではありますが、勝負の世界において、この「負けん気」が強ければ強いほど、土壇場などの苦しい状況の際に力を発揮し、紙一重の勝負に競り勝つひとつの要因となっているのではないでしょうか。

「負けん気」について考えてみたいと思います。

「負けん気の強さ」は「勝負強さ」に

いきなり余談になりますが、サッカーの元ブラジル代表・元日本代表監督のジーコはジャンケンに負けると勝つまでやるそうですね。どんな遊びでも勝つまでやめない。

尋常ではない「負けず嫌い」っぷりは有名です。

ジーコにかかわらず一流のアスリートには負けん気が強い方々が多く存在します。

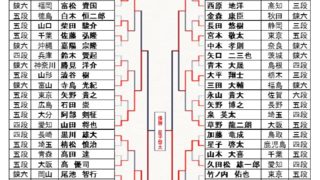

九州剣道の強さ

ご存知のように九州は剣道が盛んで、強い方々が大勢います。

東京でもご活躍されている方々のルーツをみると九州出身が多いです。

なぜ九州人に剣道が強い方が多いのでしょうか。

一つの要因として、「負けん気の強さ」があるのではないかと思います。

地方のことを「田舎では剣道しかやることないからだ」という意見を聞いたこともあります。

先のジーコのお話につながりますが、サッカーチーム「鹿島アントラーズ」の本拠地鹿嶋市も都会ではなく、遊びに行くところも多くありません。その「誘惑の少なさ」が、サッカーに「専念」できる環境であるから。

そういった意味でしょう。しかし、それだけの理由ではありません。

うる覚えですみませんが、とある雑誌で島原高校の渡邉先生と九州学院の米田先生の対談の中では、九州では「勝負に対して貪欲である」子が多いというような内容のものがあったはずです。

その様な九州の土壌も「強さ」の理由なのかなと考えます。

勝負の際(きわ)で紙一重を拾う強さに通ずる。

負けてたまるかっ!!

私が自分の中で強く「負けん気」を感じた経験をお話しますね。

約13年のブランクからあけて30歳の年に剣道を再開し、3~4年たったころだと思います。

その頃はまったく試合では勝てずにいました。このブログの読者さんではもうご存知の方もおるかと思いますが、当時の私はなぜ勝てないのかがわからないまま、がむしゃらに試合に挑んでいました。

当然、良い結果は出ていませんでした。

そんなある日の大会で…

たしか一回戦負けだったかと思います。負けたその後も試合観戦をしていました。

顔見知りが上位進出をする中、同じく顔見知り同士が言っていた言葉が忘れられません(涙)

「こんな程度の大会では本気出せないよね~♪」

その者どもは大学まで体育会系剣道部でびっちりと剣道を続けてきている、私からすれば「その道のエリート」でした。

私には「こんなレベルの低い大会は、本気出さなくても(入賞)余裕でしょ♪」と聞こえました。

本人がそのつもりで言ったかどうかは今となっては知る由もありません。しかし、とても説明しにくいのですが、その時の状況として、そう聞こえるものでした。

怒りや悔しさと同時に、それこそ胸の奥からメラメラと「闘志」が湧いてきました!

絶対にあいつら超えてやる!!

とても強く思いました。

私が自身の「負けん気」を強く感じためずらしい経験でした。その経験があったから、まだまだではありますが、成長できて試合にも勝てるようになり、今があるのだと思います。

今でも大学まで剣道をしていた、九州剣道に揉まれてきた方々に対して負けたくない気持ちは強く持っていますが、

いかんせん、その気持ちの「波」が激しくて、全然気にならないこともしばしば(汗)

負けん気で「気の緩み」を抑える

剣道の場合、試合では互いに有効打突がでずに長時間の延長戦を戦うこともしばしばでしょう。

特に社会人の場合ですと、持久戦は体力的に厳しく、精神的にも気が緩んでしまい、その瞬間に一本を取られてしまうというケースもあるかと思います。

そんな持久戦になると「もういいかな」という気持ちがでてきてしまったことが、私は過去に何試合かありました。

その当時は特に試合に弱かったので負けないためにリスクを避け、防御重視で延長戦になることがとても多かったこともあります。

今となってはそんな精神状況になることもありませんが、皆さんの中でおりましたら、どうぞ気を強くもってください。それが勝敗の分かれ目になる可能性がありますから。

「負けん気」を持つためには

負けん気とは生まれ持った性格なのでしょうか。もちろんそういうこともあるかと思います。

しかしながら自分がそうでなかったとしても、そこで諦める必要はありません。

思うに、「勝った時の嬉しさ」はもちろんですが、「負けたときの悔しさ」をしっかりと意識し、時々思い出すようにすることが「負けん気」につながるのではないでしょうか。

また、「自分より強い」と思う方々に負けた時、

・負けても仕方ない

・やっている稽古量が違う

・センスが違う

等の言い訳はやめましょう。自分を慰めることを考えず

素直にその時の「悔しい」思いを大切に感じることで「負けん気」は培われていくのではないかと思います。

先人に学ぶ 「秋山好古」陸軍大将

愛媛県内子町 田丸橋

少し話がずれてしまいますが、自分の性格について「変えることができない」と思い込んでいる人をたまにお見かけします。

そんなことはありません。大変なことに間違いありませんが、変えることは可能です。

司馬遼太郎の「坂の上の雲」では明治の軍人・秋山好古についてこう表現したところがあります。

好古は同時代のあらゆるひとびとから、

「最後の古武士」

とか、戦国の豪傑の再来などといわれた。しかし、本来はどうなのであろう。

考える材料が二つある。ひとつは、かれは他の軍人の場合のようにその晩年、自分のこどもたちを軍人にしようというきもちはさらになかった。福沢諭吉の思想と人物を尊敬し、その教育に同感し、自分のこどもたちを幼稚舎から慶応に入れ、結局ふつうの市民にした。

いまひとつは、かれが松山でおくった少年のころや大阪と名古屋でくらした教員時代、ひとびとはかれからおよそ豪傑を想像しなかった。おだやかで親切な少年であり、青年であったにすぎない。 中略

かれは自己教育の結果、「豪傑」になったのであろう。 中略

しかし、かれ自身の個人動作としてその右手で血刀をふるい、敵の肉を刺し、骨を断つようなことはひそかに避けようとしていたのではないか。むろんそのために竹光を腰に吊るということは、よほどの勇気が要る。勇気はあるいは固有のものではなく、自己教育の所産であったように思われる。

「坂の上の雲(二)」引用

秋山好古は「軍人たるために自己努力で、それに見合った者になった」ということです。

大変むずかしいですが、「努力や習慣」次第では性格や気性を変えることもできるよい例えかと思います。

余談で恐縮ですが、私はこの司馬遼太郎の「坂の上の雲」がとても好きなのです。あえて例えさせていただきました。

[amazonjs asin=”B003U2RWRE” locale=”JP” title=”坂の上の雲 全8巻セット (新装版) (文春文庫)”]

おわりに

いかがでしょうか。

「負けん気」は剣道上達においても大事な要素となるものです。

生来、「負けん気」が強くない方も、「努力や習慣」次第ではそれを積み上げることは可能だと思っています。

かく言う私も、そこまで強い方ではありませんので、しっかりと「意識」して成長につながる要素に変えていきたいと思います。

ではまた!

コメント