皆さんおはようございます。一の太刀でございます。

先日からフィリピンの大統領が来日されております。本日は天皇陛下にお会いになるそうです。すこしドキドキしています。

では剣道のお話です。本日は「剣道におけるジレンマ」についてです。

私のような一般剣道家は誰しもが、思っているかもしれません。

試合で強い人はいるが、剣道はこうあるべきではないのか。何か違うのではないか、などと。

実際の試合では一流剣士でもこんな打ち方?こんなフォームで?といったものを見ることがあります。

私たち一般剣道家としては「剣道とはどういうものか」これに戸惑い、大いに悩むところです。

剣道の二面性を考える

古くからの教えを踏襲したい。しかし、どうも違うな、無理のある動きだな、など。真面目であればあるほど教えをそのまま実践しようと基本を意識しすぎ、混乱するものかもしれません。

先に結論を言ってしまいますと、「剣道が好きで真面目に取り組み過ぎるが故に、その殻を破れない方、あまり硬く考え過ぎないようにしましょう」と言うお話です。

剣道の教えのジレンマ

例えばこんな教えを聞いたこともあります。

身体は常に相手に正対していなければならず、面を打った際、左右の両腕は共に伸ばし、緩んではいけない。しかも左肩は突っ張ってはいけない。

しかし両手の長さはほぼ同じ、それを上記のような状態で打突することは身体構造上、無理があると思いました。

※現在は「正対している」を除いたものは理屈としても理解できました。

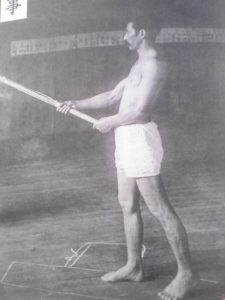

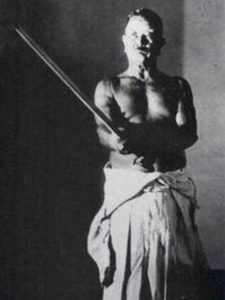

かの中山博道先生や高野佐三郎先生の構えの画像を見たことはありますでしょうか。

現代の一流選手とは違う構えのような…「撞木足」のような…

「三角矩の構え」と言われるものか。どこを観ているのか…

いにしえの剣豪の写真を見ると、どうも今の一流選手とは違うような…など

私はかつて、何を信じればよいのかわからず、このようなことをずっと考えていました。

試合でのジレンマ

試合はスポーツの要素が強すぎて結局は身体能力や運動神経が高い方が強いだけなのではないか。たとえ頭で駆け引きや攻め方などを理解できていても最後は体格やスピードでは、とか。

剣道の専門家になる方の大多数は試合で優秀な成績を収めた方であり、結局はいわゆる「試合巧者」であればよいのか。

本当に今の剣道の教えは昔のものと同じものなのか。

などと、私は感じておりました。

ちょっとひねくれてますかね(汗)

皆さんの中にも、もしかしたら私以上に感じている方もいるかもしれません。

なぜ疑問が湧くのか

私が思うところでは「武道とスポーツ」「稽古と試合」のこの二面性が私たちを悩ませているのではないかと考えます。

どちらなのか、皆さんの中でも悩んでいる方は、ご自身の剣道がブレている状態ではないかと思います。明確にしていきましょう。

剣道は「武道」か「スポーツ」か

私の考えでは「武道」です。

剣道の成り立ち、理合いそれらはすべて剣術・武道を源流としているからです。

しかし、現代では「スポーツ」の一面もあると思っています。身体運動の向上や試合での対人競技としての側面も大いにあるからです。

武道でありながらもスポーツとしての楽しみも併せ持ちながら「生涯剣道」を目標にしていきたいと考えます。

「稽古」と「試合」での違い

こちらの私の考えとしては、「違いはある」と思っています。

教えとして「稽古は試合のように、試合は稽古のように」というものもありますね。

これは同じ心持ちでやりなさいよという精神的な教えですが、それだけ意識が変わりやすいものだという表れでもあります。

私としては稽古では、特に「打って反省(心の中で大喜びもします)打たれて感謝」をして、なぜ打たれたか、多くの失敗から多くの学びを得る努力をするよう意識してます。

しかし、試合ではやはり負けたくありませんから、まず打たれないことを意識しています。それだけでも、稽古とは違う心持ちでおこなっています。

完全にスポーツとして考えてしまえば、武道としての文化がなくなってしまいます。私はこの文化を大切にしたいと思っています。

しかし、試合では勝たなければならない。

一流剣士は実際のところ、稽古では私たち以上に「基本ができており」、教えに沿った剣道をなさいます。たまに「試合巧者」なだけの方もいますが…

そういった土台があって初めて、試合ではギリギリのところであれだけの動きができる方もいるなとも思います。

試合では「勝負に徹している」のですね。

試合では有効だが、剣道の教えとしてはよろしくない技

皆さんどうお考えですか?

・三か所避けまでいかずとも、左手を上げて防御する

・刃筋に沿った打突意識の低さ

などなど

これらは剣道の教えとしてはよろしくありませんが、全日本選手権でも見られるものかと思います。

このジレンマをどう消化しますか?

ジレンマは教えの意味を理解し、本質をつかむことで解消する

結局は、各人それぞれの意識をどこに落とし込んで剣道を行うかになってくるかと思います。

あまり生真面目に考え過ぎて、無条件に教え通りにと信じ込んでしまうと、その言葉の奥に隠れている意味を理解できずに形だけにとらわれてしまい、実を取ることができなくなる恐れがあります。

先にお話した、打突の際の左右両腕は「伸ばし、緩めず…」などの教えは、私の解釈では「気持ち半身でよい。半身になることで左右のバランスをとり、左腕は「止め」右腕は「押し」て「伸ばし緩めず左肩も張らず」教え通りになります。

これは過去記事の「押し切り」の作業につながります。

最終的にどのようにすればよいか。

答えから逆算し、教えを読み取る様に努力しています。

簡単にいってしまうと「武道かスポーツか」「稽古と試合の違い」などは都合よく考えています。

例えば、手元を上げる防御に関しては「くの字防御」はOKにしてます。

・過去記事「防御について」

こうした動きがしたいから、これは良い。これはダメだという線引きを自分の中で引いており、大枠を外さなければ良しとしています。

もし、皆さんの中で、このようなことで悩まれている方おりましたら、とりあえずはご自身の中で明確に線引きをしてみてはいかがでしょうか。

そしていつか、考え方が変わることもあるかもしれません。その時はためらわず変えて良いかと思います。それが「大化け」する転機かもしれませんから。

今回はうまく気持ちをお伝えできたか不安です。難しいな~。

説明下手ですみません。

ではまた!

コメント