皆さんこんばんは。一の太刀でございます。

今日は本当に寒くて寒くてビックリしました。関東で満開の桜を見るにはもう少し我慢です。春の陽気が待ち遠しい!

では剣道のお話です。本日は「真似(模倣)するコツとは」です。

剣道だけにかかわらず、上手(じょうず)な方の「真似」をすることは上達の近道かと思いますが、異論のある方は少ないのではないでしょうか。

私の場合は現在の剣道のほとんどの技が他の方のものを真似てできているくらいです。

そこで「真似することのコツ」を考えてみたいと思います。

「真似」て上達

誰の動きでも真似することができるのであれば、超一流選手になることも難しくないと思いますが、そんなに簡単ではありません。

真似しているつもりでも、まったくなっていなかった。

なんてことはよくあることですね。

武井壮さんの理論で「自分の頭で考えた通りに身体を動かすことができるか」というものがあります。

過去記事ご参照ください。

これをできるだけ可能にすることがうまく真似ることになるのかと思います。

しかし、超一流選手の真似をすることはあまりにもハードルが高すぎるので避けたほうが良いというのが私の持論であります。

まずは自分の「現実的な」理想の選手を真似るべきと考えています。

できれば、自分と「体型」や「剣風」が似た方のほうが、真似しやすいものがあるように感じます。

どうすれば真似ることができるのか

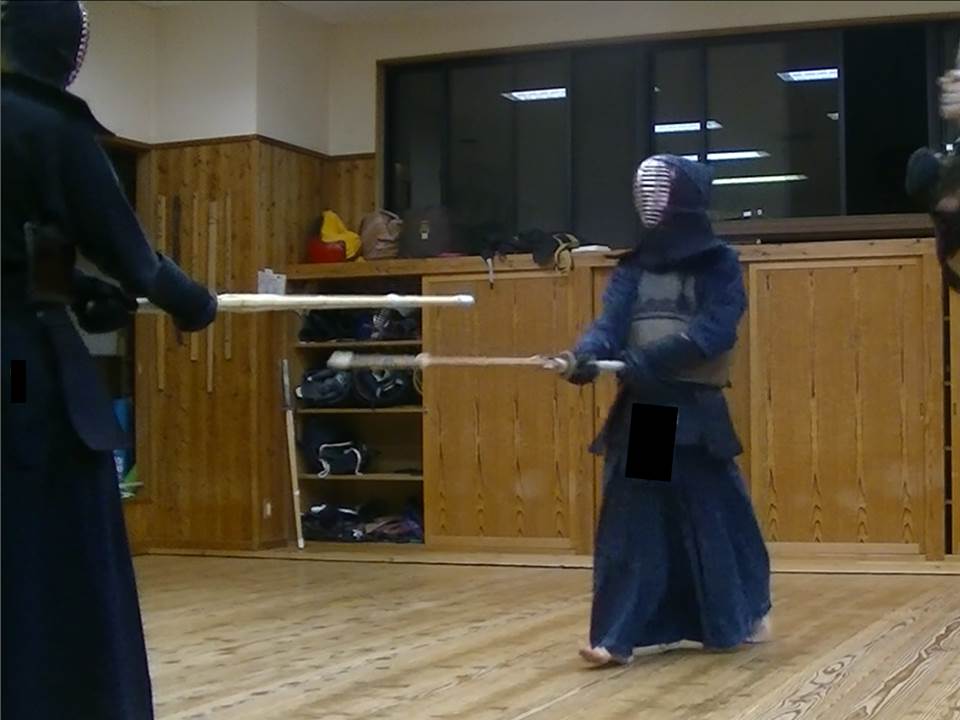

稽古のビデオ撮影大好き♪

では真似る際の「コツ」ですが、見本となる方の「どこ」を意識的にチェックするべきでしょうか。

私の場合ですが、まず必須アイテムが「ビデオカメラ」でした。

これで可能な限り「見本となる方」と「自分の稽古風景」を撮影し、よくよく見比べてどこが違うのかを詳細にチェックしていきました。

経験的なことで言いますといくつかのポイントがあったように思います。

「足さばき」含めた「体さばき」や「竹刀」「手の内」などの「運用」と「角度」

「足さばき」ではどの様に運んでいるかなどのチェックは基本だと思いますが、他にも気になる点としてはその技を繰り出す際の身体の角度も重要かと思います。

正対しているのか、または斜に構えているのか、竹刀の振りや打突時の身体はどのような「角度」で使われているのか、などを私はチェックしました。

技を出す前の動作

技を繰り出すまでの「予備動作」がどのようなものなのか、誘っているものなのか、攻めているものなのか、技の前の「準備」のことですね。

相手との「間合い」

どの距離で技を繰り出しているのか、遠間からズバッといっているのか、近間まで詰めているのかなど、技を繰り出す際の「距離」の問題です。

技の出しどころ

先の予備動作にも通じますが、どの様な状況で技を繰り出しているのか、その「場面」を意識しています。

土台となる「中段の構え方」

全ての技の土台となる「構え」がどうなっているのか。もしかしたらこれが最も重要かもしれません。

「打突フォーム」だけが真似ではない

当然、「頭上から足の先まで」その技を繰り出す際の動き全てを真似できればいうことないでしょうが、上記のあたりが重要なのかなと感じました。

気になる点としては「打突フォーム」だけ真似ることができても一本にならないこともあることです。

例えばこのブログでもよく出てくる「下から小手」などは基本的な「打突フォーム」が真似できた後もしばらくは一本とることができませんでした。

それにより、本当にこれでよいのかもわかりませんでした。

最終的には打ち間が「近間」であることが重要でした。そこまで「間合いを詰めていく動作」などまで理解していなかったと言えます。

自分の技にする

よく言われていることかと思いますが、完全に真似た技だと思っていても、やはり、本家とは違うものになることが多いのではないかと思いますが、それは完全にコピーできなかったとも言えますが、失敗ではありません。

そこから「独自の技」へと昇華させていくことで己の武器となるのではないかと考えます。

まとめ

「見取り稽古」が重要といえども、道着姿の相手が「どの様な体の動きをしているのか」を理解するにはわかりにくいと思います。

特に「袴」と「藍色」は「身体の動きを敵に見せなくする」にはとても理にかなっているなあと感心してしまいます。

その点も理解しながら、よくよく見取り稽古をし、良い方の技を盗みたいところです。

「思考は現実化する」というナポレオン・ヒルの有名な著書がありますね。少しかぶるところがあるのかなと思います。

[amazonjs asin=”B00S1L4H2W” locale=”JP” title=”思考は現実化する_アクション・マニュアルつき”]

真似(模倣)とは「イメージする」ことだと思います。

そのイメージがあるからこそ、それを実現しようと努力し、達成の可能性がでてくるのではないかと考えています。

こう考えてきますと、本当に「真似する」って大切ですね!

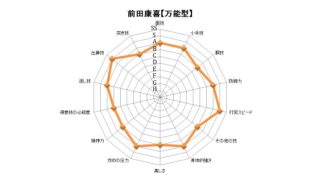

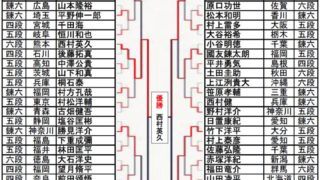

ちなみに私が長年に渡り参考にさせていただいている選手は西東京の雄「神崎力」選手です!

恐るべき「打突のキレ」をもつ素晴らしい選手です。

その方の記事も書きましたの是非ご覧ください!

ではまた!

コメント

一の太刀様

ご無沙汰しております。ニャン道です。いつもためになるお話本当にありがとうございます!

その後もできたりできなかったりですが稽古を続けております。

ところでこのたびの記事にもありましたが、一の太刀様は稽古のビデオ撮影をどなたにお願いされてますか?

私の場合は道場に来られている少年剣士達の保護者の方に頼み込んで撮影していただいていますが(迷惑かなあと思いつつ・・・)、

保護者の方にもいろいろ役割があったり、人数が揃う日揃わない日などなど

なかなか頼みにくい時がほとんどです・・・

私はそんな現状なのですが、一方で一の太刀様は超マメに撮影しまくってらっしゃるので、一体どんな撮影オペレーションがあるのか!?と

前々から気になっておったので思い切って質問させていただきました。

いつもお伺いばかりしてすいません。

お手数でないときにご教示いただけると幸いです!

今後ともよろしくお願いいたします。

ニャン道様

ご無沙汰しておりました。コメントありがとうございます!

ビデオ撮影関してですが、私の場合は道場の「窓枠」にビデオカメラを置ける小さなスペースがあり、そこに置いています。

置きっぱなしのため、カメラの前に人が立ってしまったり、置いた角度が悪くていうまく撮影できない場合もあるのですが、それを承知しての撮影ですね。

人にお願いするとどうしても毎回ということが難しいので…

また、大会などの試合の撮影の場合は、3,000円しない位の安い軽量の三脚で固定して撮影しています。

道場が体育館ほどの広さがないために、三脚は使いませんが体育館ほどのスペースがあれば、他の方の迷惑にもならない場所に設置できると思いますので、

ニャン道様の稽古されているスペース次第では「三脚」をオススメします。

ビデオカメラでの撮影は自分の動作のチェックに非常に役に立ちましたので、初めは撮影していることがナルシストっぽく思われるのではとちょっと恥ずかしくもあったのですが、今は全く気にしていません。まぁ、すこしナルシストかもしれません(汗)

こんなところですが、いかがでしょうか。

お気軽にコメントくださいね!

よろしくお願いします。