皆さんこんばんは。一の太刀でございます。

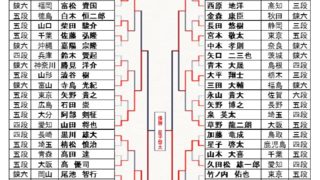

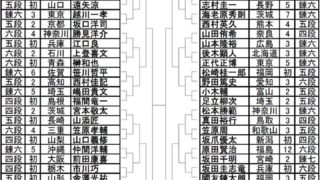

去る2月12日(日)は第65回全日本都道府県対抗剣道優勝大会東京都予選会がありました。

私も当初参加を予定していたのですが、来る2月19日(日)に開催される第65回東京都剣道大会への参加依頼をいただきまして、こちらに参加するために申し込みをやめました。

都道府県対抗剣道優勝大会は、教員・警察官を除く35歳以上の男子参加の「副将の部」が私の参加カテゴリーになりますが、この東京都予選会で優勝すれば、その先には東京都代表として全国大会が待っております。

高い目標ではありますが、それを意識して参加したいと思っておりました。

しかし、東京都剣道大会は7人制の団体戦で各地域の剣道連盟の代表として戦うのですが、何と言っても「警視庁特錬員チーム」が数組も参加する本当にハイレベルな大会ですので、今回はこちらに注力して万全を期したいと思っています。

過去に何度か参加したことがあるのですが、最近はめっきりお声がかかりませんでした。実力が足りない証拠ですね(涙)

今年のスケジュールと抱負の過去記事にも大会詳細を書いています。

前置きが長くなりましたが、本題の剣道のお話です。本日は「昇段審査」です。

私は2017年2月現在、「五段」であります。

正確ではないのですが、今年の秋、もしくは来年の春あたりから「六段」審査資格が得られるかと思います。

「昇段審査」

これを目標に剣道をやれれている方も多いかと思います。

幸いにも私は剣道を30の歳で再開し、三・四・五段をストレートに合格することができました。

五段までの回想録と意識したポイントをお伝えできればと思います。

当然六段以上に関してはわかりませぬので、あしからず。

「裂帛の気合い」で相手の掛け声を打ち消せ!

私は師匠に「実技」に関して、この様に教わりました。

とにかく開始後の相手の「イヤー!」という気合いをこちらの気合いでかぶせ、打ち消してしまえと。

相手にまず声を出させ、イヤーの「イ」が終わったくらいから、これでもかというくらいの全力の声を「大きく」そして「長く」出すことで相手を気合いで圧倒する。

そして一太刀目をこちらが決めること。

これができなければ難しいと。

しかし、よくよく考えれば、

「相手を「気」で殺し、面を打つ」

これは剣道の基本中の基本として教わるものですよね。

やはり基本が大事であります!

ちなみに全日本剣道連盟のHPにある「段位の審査員を選考基準及び審査員の数」は以下の通りです。

| 審査対象 | 選考基準 | 審査科目 | 審査員の数 |

|---|---|---|---|

| 初段から三段 | 錬士六段以上の者 | 実技・形・学科 | 5人 |

| 四段及び五段 | 教士七段以上の者 | 実技・形・学科 | 6人 |

| 六段及び七段 | 範士又は教士八段で 年齢71歳未満の者 |

実技 | 6人 |

| 範士 | 形 | 3人 | |

| 八段 | 範士で年齢76歳未満の者 | 第一次実技 | 6人 |

| 範士で年齢76歳未満の者 | 第二次実技 | 9人 | |

| 範士 | 形 | 3人 |

【回想録】三段の編

三段は基本的に各地域の剣道連盟で受けられるかと思います。私も剣道を再開してすぐに審査を受けました。

しかし…あまりの「緊張」と打たれる「怖さ」のため、小手ばかり打っていました。「面が恐くて打てない!」と思った記憶があります。

当時は特に「緊張すること氷のごとく」身体は固まり、冷静さはありません。

そんな私も現在は緊張からは解放されつつあります。

打たれはしませんでしたが、こちらの攻めはヒドいものでした。

これは落ちた

と思いましたが、幸運にも合格。何が良かったかさっぱりわかりませんでした。

日本剣道形は完全に忘れていましたが、何とか憶え、プルプル震えながらもやり切りました。

良くも悪くもとても印象深い審査でした。

【回想録】四段の編

東京都剣道連盟にて受験。三段を受けた時よりは少しだけ、力が付いたかなと思ってはいましたが、やはり審査は別物。

そして私の自信は何の根拠もないクソのようなものでしたから、変わらず緊張はしていました。

また、同じ日に受けた仲間がいたのですが、この方がまた私からすると本当に才能豊かな方で、「私だけ落ちたらどうしよう!」とひそかにおびえていました。

すでに若い世代とは離れたカテゴリーで審査を受けたことが幸いしたのか相手の方との相性も良く、比較的良い感じで実技を行うことができました。

しかし!

恥ずかしながら普段は日本剣道形の稽古をしないので、すっかり忘れていた記憶をたどりつつ、初めて行う小太刀の難しさに不安でしかありません。

突然ですが、その年からさかのぼること数年前、東京都で初めての「日本剣道形の大会」が開かれました。

その栄えある第一回大会で「三段以下の部」で参加させていただいたことが実を結び、不安な形もなんとかミスなく(震えによるプルプルは置いておいて)合格。

同日受けた才能豊かな仲間も安定の合格!

実は、この仲間は小太刀の際に腰に左手を当てる場所で下におろすという凡ミスをやらかしていましたが、その他が良すぎたのか、そのくらいはOKだったのかわかりませんが、合格となりました。

【回想録】五段の編

四段に続き才能豊かな仲間と受験しました。

この時ほど「本当に私だけ落ちたらどうすっぺか!」と思ったことはありません。いよいよ実力の差が出てしまうのではないかと、戦々恐々としていました。

しかし、リバ剣として齢30後半で五段審査を受けるにあたり、自分では高い志を持って剣道をしているつもりでしたから、先にお伝えした「裂帛の気合い」で相手を圧倒!

当時の「打突フォーム」や「攻め」などは本当にヒドいものではありましたが、勢いで合格。

形はだいぶ慣れてきまして、安定感があったかと思います。

「発声」については先日も思うところがありました。

実は先日私の通う道場へ高名な方が出稽古に来てくれました。実力もさることながら、声が大きくて素晴らしいのです。より強く見えるなと思いました。

ちなみに私の仲間はとても見栄えする剣道で相手を圧倒。安定感ある形も目を引く余裕の合格となりました。

【余談】才能現る 私の剣道仲間

余談で恐縮ですが、この四・五段を一緒に受けた才能豊かな方をご紹介させてください。

2007年ごろ、私の通っている道場へ「その男」がやってきました。

なれなれしくいろいろ話しかけてくる様子は営業マンを思わせました。さらには他の兄弟弟子とも親しく話しており、以前からの門下生かなとも。

稽古をお願いしたところ、大変驚いた記憶があります。

こちらが前を攻めたつもりでも全く動じず、それどころか出鼻技をバシバシ打たれました。

聞くところ鹿児島育ちで小学生の時には玉竜旗で入賞した経験もあるとのことで九州剣道の実力をまざまざと見せつけられた思いでした。

初めて会った時は区大会間近であり、「参加の要望があったから」2年ぶりに稽古しにきたところでした。

大会当日は実力が一番ではないかという内容で勝ち上がり、入賞しております。

おいおい、こっちが毎週地道に稽古してるのに「その男」は…

2年に一回稽古に来て、試合にでて結果を残してしまう。見ていて「ああ、この人はセンスあるなぁ」とわかる方、いますよね。「その男」はそんな人です。見るからにセンスある剣道をします。

私の中では天才「ジェニオ」と呼ぶことに。

毎回「これからは毎週でなくとも数多く稽古にきますよ!!」と言い残して会場を去り、次に会うのはまた2年後、そして入賞・・これを繰り返す始末。

しかし数年後、急にまた剣道への情熱が高くなったようで勤め先の会社で剣道部を作り毎週の稽古に汗を流しておるようです。

若いころは無精ひげでパチンコにはまり、台をガスガス蹴っていたような人だったようですが・・・この変わり様はいったい!?

「その男」の剣道は「見栄えがしてサマになる」華のあるものです。

現在は数ヶ月に一度程度で一緒に稽古させてもらっているのですが、先日などは私が「出鼻小手」をうまく決めたと思った瞬間に竹刀を「はじかれて」落としてしまいました。出小手を打たれた後すぐにその作業ができるなんて…すごいものです。

私は「嫉妬」と「尊敬」の念を抱きながら、稽古のお相手をしてもらっています。

まとめ

私が今までに受けた印象ですが、若い方が四・五段を受けると同様に実力あるものと相対する可能性が高く、実技が難しいかと思います。

リバ剣の場合は相手もリバ剣の可能性が高く、こちらの努力次第で実力の差が開いている場合が出てくるように感じます。

「六段」はそれまで順調に段位取得していた方もなかなか受からないということで「魔の六段」と聞いたことがあります。私はあと一年前後で受験資格取得します。心配でしかありません。

また、昔聞いたお話で、北陸あたりの先生は「五段以上は取る必要性がない」との考えで、まったく以降審査を受けない方がいるそうです。

当然全日本剣道連盟の段位ですから、その流れに沿った剣道でなければ受かることは難しいでしょう。いわゆる「正剣」であればあるほど合格する可能性が高いようにも感じます。

ネット上では「正剣」だけではなく「難剣」も認めるべきとの意見をみたこともあります。

その辺りは考え方次第で賛否があるかと思いますが、私としては、やはり冒頭にあります「裂帛の気合いで相手を圧倒して打突する」ことには「正剣」も「難剣」もなく、また、それができることが高段者の通過点であると考えます。

ですので私はこれからも昇段審査は受けたいと思いますし、「裂帛の気合い」を常に出せるような剣道を目指し稽古していきたいと思っております。

皆さんはどのような剣道を目指しますか!?

ではまた!

コメント