皆さんこんばんは。連休をいかがお過ごしでしたでしょうか。私は体調を崩してしまい、鼻水・咳との戦いに終始しております。ツラいっ!

では剣道のお話です。本日は「担ぎ面」についてです。

常に打つ技ではありませんが一試合に1~2回、ここぞという時に繰り出すと効果を発揮。一本を狙いやすい技かと思います。しかしながら、タイミングを間違えると出鼻小手を綺麗に打たれる可能性も高く、諸刃の剣といったところでしょうか。

よく見極めて打突できればとても大きな武器となると思います。

かつぎ面の「打ち方」とその「効果」は

その昔(30年ほど前かな)「六四三の剣」という剣道漫画がありましたね。

40代前半の私と同世代の方であれば知っている方も多いかと思いますが、上段を操る主人公の夏木六四三に対し、突如として現れたライバル「乾俊一」の得意技が「担ぎ技」でした。この技で六四三は乾に実質負けていたのではないかという切れ味鋭い技でした。完全に「居つかされて」いましたね。

私は「藤堂修羅」の巻き技にも感化されて、いまだにやっておりますがそれはまた後日とのことで。ああ懐かしい!

効果は「2つ」

担ぎ面は担ぎ始めると同時に右足も始動します。担ぎ方で小手に間違えさせることができ、相手の防御法に狂いを起こさせる効果があると思います。

■一瞬の判断を鈍らせ、相手を「居つかせる」

その軌道から相手は「小手」か「面」どちらにくるか判断を迷い、「居つかせる」ことができます。

■通常の踏み込みより「半歩」は距離を出すことができる

「担ぐ」という作業があることで少し振り上げ切り下げるに時間がかかります。上半身と下半身の動きのバランスがうまく連動しやすく、その分、同時に始動する「踏み込み」の距離が出しやすくなります。

「打ち方」と「出しどころ」

出しどころは私の経験ですと、これも主には2通りと考えています。

■不意をつく

打ち合いから離れた際、間合いを詰めたすぐのタイミングなどの「あっ」と相手の気持ちの準備ができておらず、「意表をつける時」に効果的かと思います。

■攻めて相手が「受け」に入りそうな時

攻め合いの中でこちらが押し込み相手が「受け」や「避け」に入りそうであれば小手を錯覚させて面を狙えるかと思います。

要するに相手が応じ技などの準備ができていないような時は狙っていいタイミングではないかと考えています。

では打ち方ですが、私の場合は始めのうちは「1、2」のタイミングで行いました。

1、担いで右足の始動

2、切り下げと踏み込むまで

そして慣れてきたら、いわゆる「一拍子」にできるだけ近づけられるよう素早く打てるように稽古しました。「踏み込み」と「担ぎ切り落とす」の連動がカギを握っており、よく練れば遠間より見栄えのする面打ちになるかと思います。

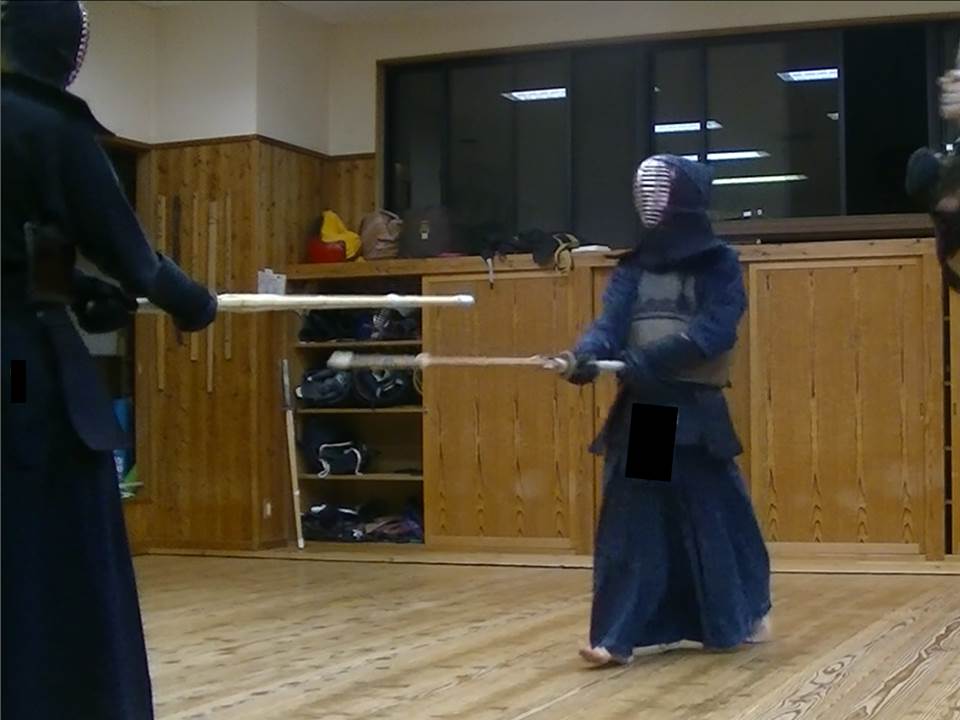

参考程度に私の担ぎ面の画像を記載します。

一足一刀の間合いから不意をつく打ちの良い画像がなくご勘弁ください。

こちらは判断を狂わせるつもりで打ったものです。

つばぜり合いから離れて構え合ったばかりの状態です

間合いを詰めました

足が始動しています もしかしたらこのタイミングで担ぎ始めた方が良いかもしれません。 また、さすがに重心が左足に乗り過ぎですね(汗)

さらに攻める意識で前足を出します。 日々稽古している兄弟弟子たちですので特に私がここまで詰めて小手に行くケースが多いことを知っています

ここで担ぎ始めました

おそらく相手は小手と判断して避け始めています

このあたりから相手は面を防ごうと手元を上げ始めます

うまく相手の判断を狂わせることができ、面を捕らえました。遠間から打つ際は打突のタイミングと右足が着地するタイミングが同じになるかと思います

私は「小手」が得意と知っている兄弟弟子ですので小手へ見せかけるために前へ詰めましたが、相手によっては初めの構え合った状態から打ち出しても良いのではと考えております。

一足一刀の間合いから一気に距離を縮める踏み込みで相手を居つかせて一本を取れるようにしていきたいですね。

実際の試合で決めた「担ぎ面」記事

■2017年の地域対抗戦にて

■2018年の地域対抗戦にて

ではまた!

コメント