2017年8月31日 追記しました。

皆さんこんばんは。今日から三連休の方も多いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。私は剣道ができる喜びをかみしめながら過ごしております!

では剣道のお話です。本日は「防御」についてです。

剣道では完全に防御に入ってしまうことを良しとしていないかと思います。しかし、「懸待一致」「懸中待、待中懸」などの「応じ」「待ち」「受け」を意味するような教えもあります。

また、試合では一本取られなければ負けることはありません。自分の攻撃力を発揮する上でも「打たれない」という自信があれば結果がどうであれ後悔することも少ないでしょう。

応じ技に変化する防御

どの様に防御するか。

相手が打ってきた際、前にでながらこちらの剣先で中心線を抑えれば相手の手元を制することができます。

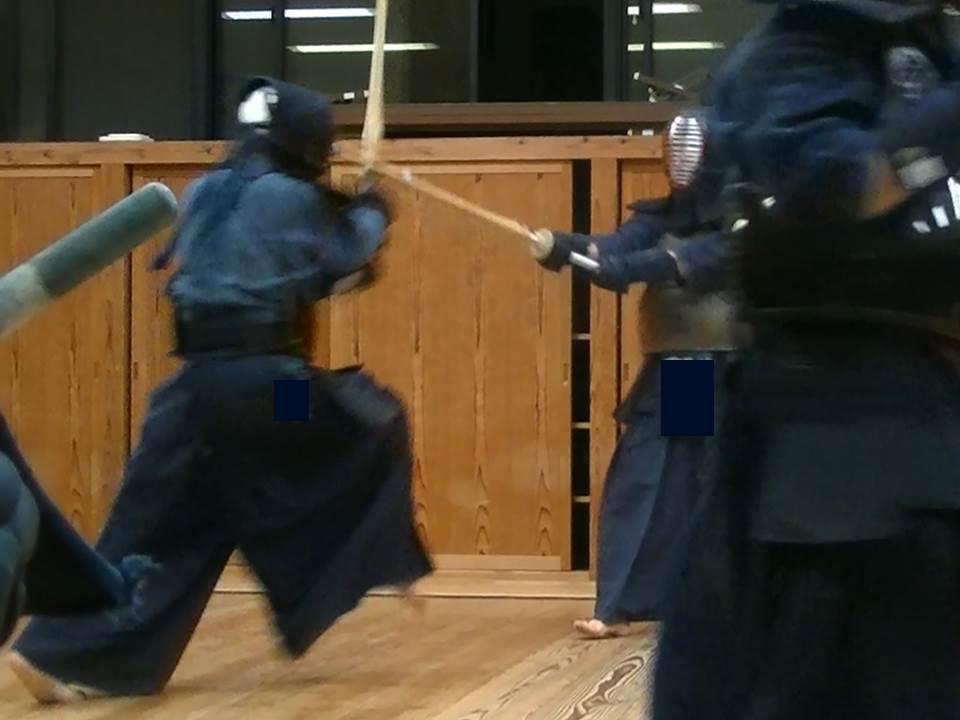

めったにやらない(できない)のでこんな画像しかありません(涙)前に出ながら相手の手元を抑えます

そう、一流選手がよくやるあれです。

本来は上から抑え込むこの相手の中心線を抑える防御が成立するとその後の応じ技への変化が期待でき、何より見栄えが良く、ある意味理想的なものではないでしょうか。

しかしながら、これがまた難しい、そもそもそのように中心線を抑えながら前に竹刀を伸ばすことができるのであれば、出鼻技や返し胴などを仕掛けることができるのではないか?と思ってしまいます。そうすることができてもあえて様子を見たりする上で避けたりしてるのでしょうか(謎)

いずれにしても一番良くないことは完全に防御のみに入ってしまうことかと思います。

防御のみの意識で身体を動かすと相手に主導権を握らせてしまい、こちらはそれに反応するだけになってしまいますよね。もしそうなってしまった場合はすぐに間合いを切るか詰めるかして仕切り直さないとあっという間にやられてしまうのではないかと思います。

くの字防御

おそらく昨年末頃のものかと思いますが剣道雑誌で「防御」の特集をやっていました。

その中で福岡の「今宿少年剣道部」の山内先生の記事がありました。この今宿少年剣道部は毎年全国大会でも活躍している強豪ですが、そこでは「くの字防御」といって剣先は中心線を外さずに手元を左右に曲げて「くの字」の形をつくる防御をしているそうです。

ここから変化して応じ技に転ずることができるとのことで、私も真似てやっています。

その様にうまくできてはいませんが、中心線で相手の手元を抑えることができない現在の考え方としては手元を上げて防御しながらも気持ち小手を見せて「誘いの隙」を見せる防御で小手返し面を狙う意識をもったものを目指しています。

防御の中でも攻撃の意識をもつ。「待中懸」と言えるのではないかと考えます。こんな感じです。

間合いを詰められたので手元を上げました

すぐに「くの字」の形に変化(今宿のものとはちょっと違うと思います)

そのままこちらが前に詰めます

相手が後ろへ下がります

小手の(誘いの)隙をみて相手は無理に小手にきました

すかさず巻き込み返して面を狙います

余談ですが私と相手の背が低過ぎるのではなく右の人が190㎝を越える巨人なのです(笑)

出来るだけ応じ技ができるよう稽古で鍛えるよう心掛けています。

【追記】妹尾舞香選手の件

この「くの字」防御を駆使した剣道をする「妹尾舞香」選手とその「くの字」防御についての記事はこちら

■「妹尾舞香」選手 「くの字」防御の衝撃

構えを崩さない防御

相手の喉元を抑えます

また、相手の打ち込みに応じ技も意識できないほどのタイミングになってしまった場合の選択は一択のみ。相手の喉元に剣先をつけて抑える方法が良いのではと思います。実力差があるとよく打たれることもありますが、こちらの構えを崩さずに抑えることができるので見栄えも良いですね。これならこちらの面を打たれていても一本にはなりにくいかと思います。

「つい手元を上げてしまった」ということにならない様に気をつけることが重要かと思います。

まとめ

「防御」は本当に難しいです。人によっては「手元を上げたら負け」という方もおるかと思います。私も基本的にはその通りかと思いますが、現在は返し技なども含め、多少手元を上げながらも「どうしたら制することができるか」を考えて稽古しております。

ではまた!

コメント